Beitrag von Jakob Tanner, Universität Zürich

Im November 2020 fanden in Zürich die ersten Stolpersteinsetzungen statt, organisiert durch den neu gegründeten Verein «Stolpersteine Schweiz».1 An der Auftaktveranstaltung im Rathaus hielten Regierungsrätin Jacqueline Fehr und Stadtrat Richard Wolff eindrückliche Reden. Der Künstler Gunter Demnig, der Spiritus rector des Kunstprojekts, unterstrich die Bedeutung der Züricher Initiative. An den vier Stellen, an denen anschliessend die Steine verlegt wurden, fanden sich grössere Gruppen ein: unter ihnen Familienangehörige und Verwandte der ermordeten Opfer, Geschichtsinteressierte, Repräsentantinnen und Repräsentanten von Religionsgemeinschaften, Anwohnerinnen und Anwohner. Schülerinnen und Schüler trugen Gedanken vor, die sie im Unterricht erarbeitet hatten, während Arbeiter des Tiefbauamtes die mit beschrifteten Messingplatten versehenen Betonkuben kundig in den öffentlichen Grund einpassten. Es waren stimmige Momente in der unstimmigen Erinnerungslandschaft Schweiz.

Stolpersteinverlegung für Josef Traxl in Zürich, 27. November 2020 © Ariane Tanner

Inzwischen gibt es in der Schweiz über 40 Stolpersteine in Basel, Bern, Brissago, Kreuzlingen, Riehen, Tägerwilen, St. Gallen, Winterthur und Zürich.2 Eine Ausweitung auf die Westschweiz steht bevor. Damit fügt sich das Land inmitten von Europa in das grösste dezentrale Mahnmal der Welt ein, das inzwischen über 100'000 Stolpersteine in mehr als 30 Ländern umfasst. Stolpersteine sind ein kritisches Kunstprojekt, das sich als «Gegen-Denkmal» versteht. Sie bilden insgesamt eine im sozialen Raum verstreute, virtuelle soziale Skulptur, die sich an vielen, auch überraschenden Orten materialisiert und die an die furchtbare Geschichte des Nationalsozialismus erinnert.3

Stolpersteine sind herausfordernde «Geschichtszeichen». Als solche drücken sie nicht mehr – wie dies beim Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant der Fall war – die prinzipielle Hoffnung auf die Verbesserbarkeit der Welt aus. Mit ihrer schlichten Präsenz im Strassenbild kommunizieren sie vielmehr eine Warnung. Sie stehen für das Beharren auf einem «Nie wieder». Und zugleich geben sie den ausserhalb der familiären Tradierung oft vergessenen Opfern ihren Namen und ihre Geschichte zurück.4

Dass hierzulande die ersten Stolpersteine relativ spät gesetzt wurden, lässt sich mit einem historischen Rückblick erklären. Seit dem Ersten Weltkrieg hat sich die Schweiz als «Insel der Glückseligen» imaginiert. Auch während des Zweiten Weltkriegs blieb sie von Zerstörungen verschont. Die Behörden übten neutrale Distanz und weite Teile der Bevölkerung betrachteten «Vergangenheitsbewältigung» und «Wiedergutmachung» als ausländische Schlagworte. Mitte der 1960er Jahre stellte Max Frisch in einem Aufsatz fest: «Wer von unbewältig¬ter Vergangenheit hört, denkt an Deutschland, der Begriff ist in Deutschland formuliert worden. Sprechen wir von der unbewältigten Vergangenheit der Schweiz, so wirkt es peinlich, Gewissensqualen aus zweiter Hand; […]. Wir sind, indem wir uns terminologisch der deutschen Selbsterforschung anschliessen, vergleichsweise immer die Unschuldigen.»5 Einige Jahre darauf folgerte Frischs Schriftstellerkollege Friedrich Dürrenmatt in seiner «Dramaturgie der Schweiz», die Schweiz habe ihr moralisches Gewissen unter dem Gotthardmythos begraben und damit ihre Vergangenheit gründlich «bewältigt».6 Das Reduit, die militärischen Befestigungen im Alpenmassiv, funktionierte als solides geistiges Fortifikationssystem. Die Folge war Geschichtsverdrängung. Seit den ausgehenden 1960er Jahren häuften sich zwar Infragestellungen dieser Verteidigungsstrategie. Die nationale Kultur der Bedrohung wurde dadurch jedoch nicht erschüttert. Auch der Bericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg – auch bekannt als Bergier-Kommission –, der 2001/02 veröffentlicht worden war, brachte keine Wende; weiterhin weigerten sich viele, die Verstrickung des Landes in die Machtsphäre und den Wirtschaftsraum des nationalsozialistischen Deutschlands anzuerkennen.

Kein Wunder, dass die Schweiz zu Beginn des 21. Jahrhunderts drauf und dran war, eine stolpersteinfreie Insel zu werden. Ab 2013 hatten zwar deutsche Initiativgruppen in der Ostschweiz drei dieser Steine gesetzt (zwei in Kreuzlingen, einen in Tägerwilen), doch im Innern des Landes engagierte sich niemand dafür. Dies änderte sich 2020 mit der Gründung des «Vereins Stolpersteine Schweiz».7 Bei der Suche nach Fällen konnte sich dieser auf die kurz vorher erschienene Studie «Die Schweizer KZ-Häftlinge. Vergessene Opfer des Dritten Reiches» stützen, die von den drei Journalisten Balz Spörri, René Staubli und Benno Tuchschmid erarbeitet worden war.8 Darin wurden fast 400 in einem deutschen KZ inhaftierte Schweizerinnen und Schweizer aufgelistet, dazu über 300 weitere Opfer, die in der Schweiz geboren worden waren. «Die Schweiz hätte viel mehr für die KZ-Häftlinge tun können, als sie es effektiv tat», stellen die Autoren fest. Sie waren nicht die einzigen, die hier eine klaffende Forschungslücke erkannt hatten. Auch die Freiburger Geschichtsprofessorin Christina Späti befasst sich seit einiger Zeit intensiv mit dem «Verhalten der Schweizer Behörden gegenüber den Schweizer Opfern der NS-Gewaltherrschaft und ihrem Umgang mit den deutschen Behörden».9

Diese Studien und insbesondere die Recherchen zu Stolpersteinen fokussieren auf individuelle Schicksale. Das nationalsozialistische Schreckensregime wird durch die singulären Geschichten von Menschen hindurch dargestellt. Bereits in den 1960er Jahren gab es Publikationen, die – in Absetzung zur damals aufstrebenden Sozialgeschichte – die Bedeutung von Lebensgeschichten hervorhoben. So der Journalist und Populärautor Alfred A. Häsler in seinem 1967 erschienenen Buch «Das Boot ist voll», welches das Versagen der Flüchtlingspolitik der schweizerischen Behörden nachwies.10 Eingangs schildert Häsler die Flucht von Céline und Simon Zagiel im August 1942 aus Brüssel, wo eine unmittelbare Verhaftungsgefahr bestand, nach Bern. Dort übernachteten die beiden Flüchtlinge auf dem jüdischen Friedhof und meldeten sich anschliessend bei der Polizei, um von dieser tags darauf in das von der Wehrmacht besetzte Frankreich getrieben zu werden, wo sie als Juden der Gestapo in die Hände fielen. Auf die Internierung im Lager von Drancy bei Paris folgte die Deportation nach Auschwitz. Die 17-jährige Frau wurde dort bei ihrer Ankunft ermordet, ihr 21-jähriger Mann überlebte den Horror und wurde anfangs 1945 durch die sowjetische Armee befreit.

Alfred A. Häsler, Das Boot ist voll. Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933-45, Zürich 1967 (Erstausgabe)

Diese Geschichte steht beispielhaft für die erbarmungslose Grenzschliessung, welche die Schweiz am 13. August 1942 beschlossen hatte. Die Auslieferung der beiden bewegte schon damals die Öffentlichkeit. Indem Häsler sie präzise nacherzählt, werden Leserinnen und Leser gefühlsmässig in diese Geschichte involviert. Die Lektüre bringt Empathie und Wissensvermittlung in ein synergetisches Verhältnis. Häslers Darstellung schlägt eine Brücke von Einzelschicksalen zur Politik- und Mentalitätsgeschichte der schweizerischen Flüchtlingspolitik. Emotion interagiert mit Kognition. Auch 2023, als die Berner Regionalgruppe für die Zagiels zwei Stolpersteine setzte, wurde versucht, das Sich-Hineinversetzen in die Opfer mit der Einsicht in die grossen Zusammenhänge zu verbinden.

Gunter Demnig verlegt in Bern Stolpersteine für Céline und Simon Zagiel, 15. Juni 2023 © Jakob Tanner

Einem biografischen Ansatz, der zugleich die ganze Gesellschaft im Blick hat, war später eine ganze Reihe von Autorinnen und Filmemacher verpflichtet, so etwa Niklaus Meienberg und Richard Dindo mit dem Film «Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.», der 1976 ins Kino kam. Ein Vierteljahrhundert danach griff der Flüchtlingsbericht der Bergier-Kommission ebenfalls eine Reihe von Fallgeschichten auf. Wie gezeigt setzen die Stolpersteine diese Form der Erkenntnisgewinnung fort; auch hier sind sie materielle Zeichen für Biografien, die unweigerlich mit starken Gefühlen einhergehen. Sie fungieren darüber hinaus als Katalysatoren des Wissenserwerbs über Entscheidungs- und Verantwortungsträger. Die Würdigung der Opfer bringt gleichzeitig die Täter in den Blick. «Vor Ort» sind neben den Messingplatten im Boden QR-Codes angebracht, mit denen sich instantan Hintergrundinformation abrufen lassen.

Gegen jene nostalgischen Fiktionen, welche die Sicht auf die Vergangenheit vernebeln, hilft allemal ein historisches Bewusstsein, das in die demokratische Öffentlichkeit hineinzuwirken vermag und Vergangenes für die Gegenwart relevant macht. Stolpersteine sind Kunst-, Geschichts- und Erinnerungsprojekt in einem. Es ist eine Facette des seit den 1990er Jahren unternommenen Versuches, strukturelle Affinitäten zwischen Wissenschaft und Kunst herauszuarbeiten sowie nachzuweisen, dass hier zwei Wissensformen vorliegen, denen eine ähnliche Reflexionsdynamik eigen ist. Experiment und Ästhetik erweitern gleichermassen Wissenshorizonte und stellen dabei die Selbstverständlichkeiten einer Gesellschaft in Frage.

Solches hatte der 1947 in Berlin geborene Gunter Demnig mit den Stolpersteinen im Sinn. Demnig versteht sich als politischer Künstler – nicht parteipolitisch, sondern als jemand, der mit Kunst in öffentliche Debatten interveniert. Bekannt wurde Demnig mit «mobilen Plastiken», so mit dem «Blood Trail», den er zwischen dem 7. und 23. September 1981 auf einer 680 Kilometer langen Reise zwischen der Kunstakademie Kassel und den Treppen der Tate Gallery London hinterliess, aufgetragen mittels einer «Blutspurmaschine». In den 1980er Jahren wandte sich Demnig verstärkt der Sprache zu. 1989 kreierte er in Ton gebrannte «Gesetzestafeln», auf denen der erste Artikel der UN-Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte von 1948 in 120 verschiedene Sprachen in internationaler phonetischer Lautschrift eingraviert war.

1990 startete er die Kunstaktion «Mai 1940 – 1.000 Roma und Sinti». Mit weisser Lackfarbe zeichnete er eine Spur durch die Innenstadt vom Lager in Köln Bickendorf bis zum Deportationsbahnhof Köln-Deutz. Auf die Idee, kleinere Steine vor Wohnorten zu setzen, kam Demnig, als eine Passantin behauptete, es hätte in Köln doch überhaupt «keine Zigeuner im Quartier» gegeben. Seine Frage dazu: «Wie konnte es passieren, dass so viele Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus systematisch ihren alltäglichen, nachbarschaftlichen Verhältnissen entrissen wurden, ohne dass dies auf den Protest und den Widerstand ihrer unmittelbaren Nachbarn stiess?» Ziel von Stolpersteinen sei es, «dieser Menschen und ihrer individuellen Schicksale an den Orten zu gedenken, an denen diese Menschen einst zuhause waren».11

Schriftspurgerät von Gunter Demnig zum Gedenken an die Deportation im Mai 1940 der Kölner Sinti und Roma © 1971markus@wikipedia.de

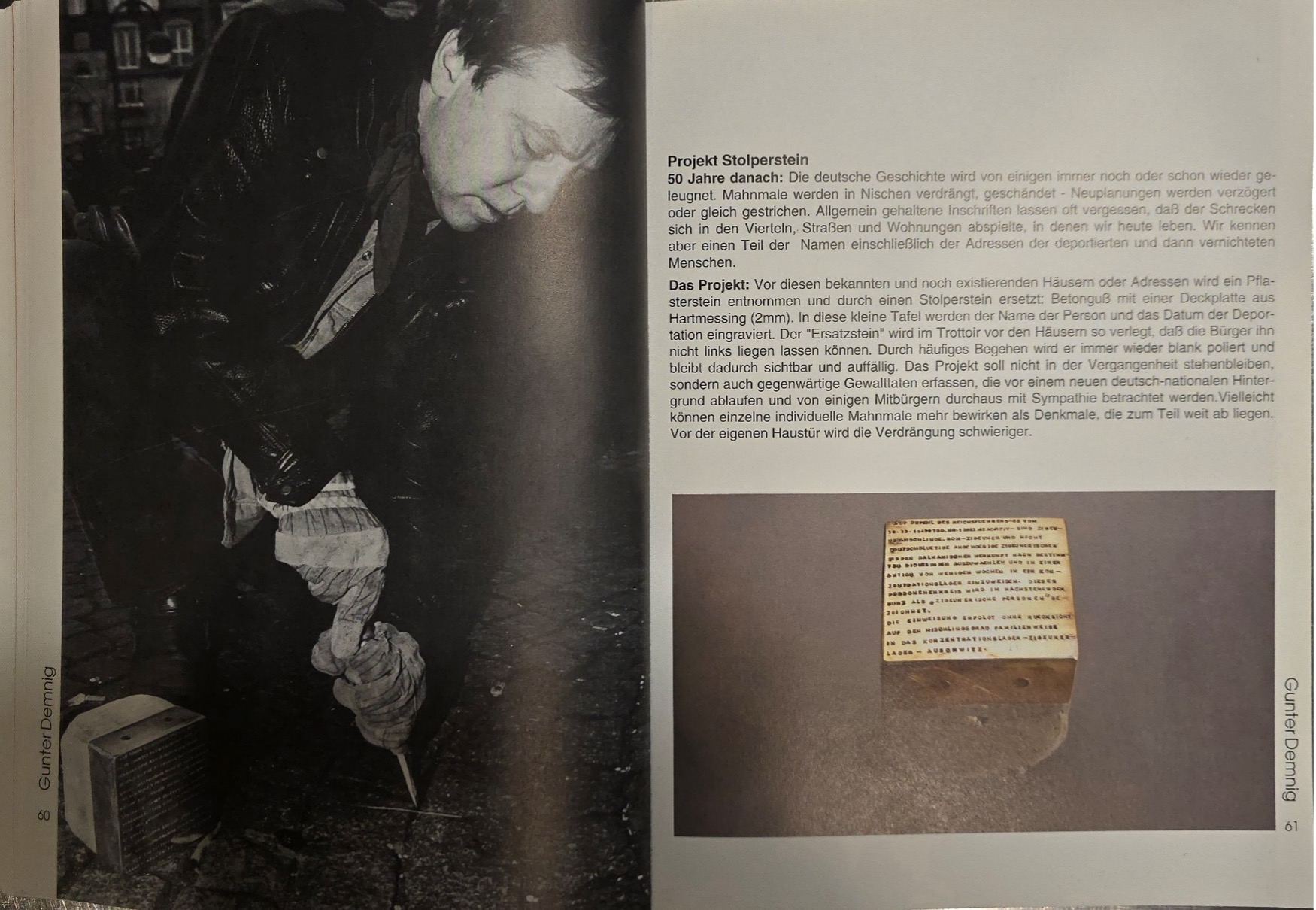

Damit war ein Projekt angedacht, das alle Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft miteinschloss. Demnig erschien die Realisierung von Millionen Stolpersteinen zunächst als «absurde Idee». Konsequenterweise veröffentlichte er diese in einem Kunstband mit dem Titel «Grössenwahn. Kunstprojekte für Europa», in dem 1993 fantastische Kunstprojekte vorgestellt wurden. Die Publikation versammelte 94 Ideenskizzen aus 16 Ländern.12 Demnig eröffnet seine Projektvorstellung mit dem Satz: «Die deutsche Geschichte wird von einigen immer noch oder schon wieder geleugnet.» Weiter führte er aus: «Vor diesen bekannten und noch existierenden Häusern oder Adressen wird ein Pflasterstein entnommen und durch einen Stolperstein ersetzt: Betonguss mit einer Deckplatte aus Hartmessing (2mm).» Der «Ersatzstein» soll, so Deming weiter, «im Trottoir vor den Häusern so verlegt (werden), dass die Bürger ihn nicht links liegen lassen können». Er wolle «nicht in der Vergangenheit stehenbleiben, sondern auch gegenwärtige Gewalttaten erfassen»13.

Nach der Veröffentlichung des Vorschlages riet der Pfarrer Kurt-Werner Pick dazu, allen Widerständen zum Trotz einfach einmal «klein anzufangen». 1994 wurde in der Antoniterkirche Köln eine Ausstellung eröffnet, als Auftakt zur Verlegung der ersten 250 Stolpersteine. In den ausgehenden 1990er Jahren erfolgte die Verlegung dieser Erinnerungszeichen durchwegs noch ohne behördliche Bewilligung. Erst 2000 erteilten die Städte Berlin und Köln eine offizielle Erlaubnis. Seither hat das Projekt eine stupende Dynamik entfaltet. Jahr für Jahr wurden in einer zunehmenden Zahl von Ländern Tausende dieser Steine für Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes verlegt, für Jüdinnen und Juden, für Sinti, Roma, Zeugen Jehovas, für behinderte und mental erkrankte Personen, insbesondere Opfer der «Euthanasieaktionen T4», für Homosexuelle, sogenannt «Asoziale», Kommunistinnen und Sozialdemokraten, Antifaschistinnen und Oppositionelle. Wer zu diesen Opfern gehört und ob das Kunstprojekt Stolpersteine auf Opfer anderer historischer Gewaltperioden und Unrechtsregimes übertragen werden kann oder soll, ist Gegenstand einer anhaltenden Diskussion.14

Gunter Demnig: Projekt Stolperstein in: Gabriele Lindinger et al. (Hg.): Grössenwahn, S. 60f.

Grundanliegen ist es, wie Demnig erklärt, «Erinnerung ganz konkret in unseren Alltag (zu) holen».15 Dies erfordert eine niedrigschwellige grassroots-Bewegung, d.h. die aktive Beteiligung durch lokale und regionale Gruppen, die Vorschläge einbringen, Dokumentationen erstellen und die Steinsetzungen an die Hand nehmen. Das Format der Stolpersteine (ein Kubikdezimeter) entspricht jenem der Pflastersteine, die sie ersetzten. Die Wahl der Metalloberfläche erfolgte pragmatisch. Messing ist gut sichtbar und sein Preis verkraftbar. Es ist leicht bearbeitbar, widerstandsfähig und hält vielfältigen Beanspruchungen stand. Demnig, der bei den Steinverlegungen in aller Regel selbst hinkniete und mit Zementkessel, Handschaufel und Knieschoner die «Tiefbauarbeit» ausführte, unterstützte auch deshalb ein kostengünstiges Verfahren, um die Unabhängigkeit des Projekts von öffentlichen Geldern zu gewährleisteten.

Die Stolpersteine geben Anlass dazu, die Frage, was erinnert werden soll, umzukehren: Was darf nicht vergessen gehen? Diese Frage ist heute besonders wichtig, weil mit dem 21. Jahrhundert die Zeit begonnen hat, in der die meisten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die vom Geschehenen direkt berichten konnten, nicht mehr am Leben sind. Es ist deshalb von grosser Bedeutung, dass die Vereinten Nationen 2005 einen jährlichen International Holocaust Remembrance Day eingeführt haben. Dieser fällt auf den 27. Januar, den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Ebenfalls 2005 wurde in Berlin das Denkmal für die ermordeten Juden Europas eröffnet und durch einen «Ort der Information» ergänzt. Die Inschriften auf den Messingplatten der Stolpersteine vermitteln dieselbe Botschaft: «Diese Geschichte darf nicht dem Vergessen anheimfallen.» In der Schweiz stellen sie damit eine sinnvolle Ergänzung dar zum geplanten Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus.

Als Kommunikationsereignisse sind Stolpersteinsetzungen eingebettet in eine anspruchsvolle Arbeit am gesellschaftlichen Selbstbild. Sie verweisen darauf, dass Erinnerungskultur nichts Statisches ist, sondern immer wieder neu aktiviert und über Rituale sowie materialisierte Zeichen auf Dauer gestellt wird. Das ist ein konfliktreicher Vorgang, der mit antisemitisch-rechtsextremen Aggressionen zu rechnen hat, wovon u.a. die bisher mehr als 1400 Attacken gegen Stolpersteine in ganz Europa zeugen.

Interessant sind die notwendigen und weiterführenden Kontroversen, die sich von Anfang an an diesen kleinformatigen Erinnerungsobjekten kristallisierten. Drei Ebenen lassen sich auseinanderhalten. Erstens wurde und wird die performative Dimension kritisiert. Der Vorwurf, diese in den Boden eingelassenen Mahnmale würden mit Schuhen getreten, hat sich allerdings nicht durchgesetzt und wird auch von den verschiedenen Opfergruppen grossmehrheitlich nicht geteilt. Das «Stolpern» wird vielmehr als reflexives Innehalten, als Verbindung eines respektvollen Sich-Bückens mit einem Close reading konziser Inschriften verstanden.16

Zweitens gab es in etlichen der mehr als zwei Dutzend zwischen 1938 und 1945 von der Wehrmacht überfallenen und besetzten Ländern beträchtliche politisch-psychologische Abwehrhaltungen gegen die «Adaptation des Projekts aus dem ‹Land der Täter›».17 Von Frankreich und den Niederlanden bis zu Polen und Ungarn wurden Stolpersteinverlegungen abgelehnt und die Vermutung geäussert, Deutschland könnte auf diese Weise versuchen, seine Verantwortung für die Ermordung der europäischen Juden abzuwälzen. Dieses Argument ist nationalistisch aufgeladen und angesichts der europäischen Dimension des Antisemitismus und Holocausts schlecht begründet.

Drittens wird das Kunstprojekt inzwischen als Opfer seines eigenen Erfolgs bezeichnet, das von erinnerungskultureller Innovation in inflationäre Imitation gekippt sei, womit das Mahnmal zunehmend entwertet werde. Damit verstärke sich auch seine touristische Instrumentalisierung.18 Auch dieser Einwand ist schwach: Mit 100'000 Stolpersteinen wird an einen kleinen Teil der Opfer des Nationalsozialisten erinnert. Mit jedem Objekt, das dazu kommt, wird eine weitere Lebensgeschichte dokumentiert, sodass dieses Erinnerungs-Kunstwerks im Zuge seiner Erweiterung kulturell angereichert wird. Es braucht heute noch mehr Stolpersteine.

Stolpersteinsetzung in Brissago, 14. Juni 2024, Work in Progress, mit QR-Code © Jakob Tanner

Mit seiner bottom-up-Struktur markiert das Stolperstein-Projekt einen demokratischen Gegenpol zum morbiden Gedächtnismanagement von Vaterländern und Machtstaaten. Es verstärkt die Erinnerungsarbeit in engem Austausch mit der historischen Forschung. Es dokumentiert die Schicksale von Menschen, die als Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und der Shoa unsere Anerkennung verdienen. Dies ist in einer Zeit, in der sich Autokraten die Vergangenheit nach eigenem Gusto zurechtlegen, um damit ihre imperialen Projekte, ihre rassistischen Praktiken und verheerenden Kriege zu rechtfertigen, wichtiger denn je.

Anmerkungen

1 Der Titel dieses Beitrags nimmt Bezug auf Kavčič, Silvija; Schaarschmidt, Thomas; Warda, Anna (Hg.): Steine des Anstosses. Die Stolpersteine zwischen Akzeptanz, Transformation und Adaption, Berlin 2021; vgl. auch: Hesse, Hans: Stolpersteine. Idee. Künstler. Geschichte. Wirkung, Essen 2017.

2 Zu den Stolpersteinen in der Schweiz vgl. Azaryahu, Maoz; Gehring, Ulrike; Meyer, Fabienne u.a. (Hg.): Erzählweisen des Sagbaren und Unsagbaren. Formen des Holocaust-Gedenkens in schweizerischen und transnationalen Perspektiven, Göttingen 2021; Mathis, Christian: Les « Stolpersteine », pavés de mémoire, comme marqueurs mémoriels participatifs dans l’espace public local, in: En Jeu 17, 2023, S. 53-66; Tanner, Jakob: «Erinnerungskultur ist stetige Arbeit» – die Anzahl Stolpersteine in der Schweiz wächst. Interview mit Vera Rüttimann, in: Luzerner Zeitung, 17.11.2023, S. 15.

3 Seit 2016 wird das Projekt von der gemeinnützigen STIFTUNG-SPUREN-Gunter Demnig organisiert.

4 Demnig, Gunter: Grusswort, in: Kavčič u.a. (Hg.): Steine, S. 7-10, hier S. 9.

5 Frisch, Max: Unbewältigte schweizerische Vergangenheit (1965), in: ders., Gesammelte Werke in zeitlicher Folge, Bd. 5, Frankfurt 1968, S. 370-373, hier S. 373.

6 Dürrenmatt, Friedrich: Zur Dramaturgie der Schweiz. Fragment (1968/70), in: ders. Gesammelte Werke, Bd. 7, Zürich 1996, S. 815-820.

7 Für die Dokumentation vgl. die Vereinswebseite: www.stolpersteine.ch

8 Spörri, Balz; Staubli, René; Tuchschmid, Benno: Die Schweizer KZ-Häftlinge. Vergessene Opfer des Dritten Reiches, Zürich 2019.

9 So der Untertitel des laufenden Forschungsprojekts «Zwischen Opferdiplomatie und Entschädigungsforderungen».

10 Häsler, Alfred A.: Das Boot ist voll. Die Schweiz und die Flüchtlinge, 1933-1945, Zürich 1967.

11 Diese und die meisten weiteren Informationen zum Stolperstein-Projekt stammen aus Reil, Juliane: Erinnern und Gedenken im Umgang mit dem Holocaust. Entwurf einer historischen Gedächtnistheorie, Bielefeld 2018, hier S. 62.

12 Lindinger, Gabriele; Schmid, Karlheinz (Hg.): Grössenwahn. Kunstprojekte für Europa, Berlin 1993.

13 Demnig, Gunter: Projekt Stolperstein, in: ebd, S. 60-61.

14 Vgl. dazu: Kavčič, Silvija; Schaarschmidt, Thomas; Warda, Anna u.a.: Das Kunstprojekt Stolpersteine aus deutscher und internationaler Perspektive, in: dies. (Hg.): Steine, S. 11-50, hier das Kapitel «Inspiration und Adaption», S. 30-35.

15 Reil: Erinnern und Gedenken, S. 63.

16 Das «Stolpern» als Konzeptmetapher hat auch in der Literaturwissenschaft neue Resonanz gefunden. Siehe z.B. Wrobel, Jasmin: Topografien des 20. Jahrhunderts. Die memoriale Poetik des Stolperns in Haroldo de Campos' Galáxias, Berlin; Boston 2020.

17 Kavčič u.a.: Das Kunstprojekt Stolpersteine, S. 15. Bis 2006 gab es Stolpersteine ausschliesslich in Deutschland und Österreich. Ab 2007 setzte die Ausweitung des Projekts ein.

18 Schmid, Harald: Perpetuum mobile der Erinnerungskultur? Die Stolpersteine zwischen Innovation und Inflation, in: Kavčič u.a. (Hg.): Steine, S. 51-73.