Beitrag von Anita Winter, Gründerin und Präsidentin der Gamaraal Foundation

«Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.»

Dies schrieb der Autor und Auschwitz-Überlebende Primo Levi angesichts der Tragödie und des Zivilisationsbruchs des Holocaust. Holocaustüberlebende wissen, dass sich Geschichte wiederholen kann, denn sie haben mit eigenen Augen gesehen, wozu Menschen fähig sind. Auch wir dürfen die Augen vor dieser Tatsache nicht verschliessen. Als Tochter von jüdischen Holocaustverfolgten, aber auch als Schweizer Staatsbürgerin betrachte ich es daher als unser aller Aufgabe und Pflicht, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten und sich immer wieder damit auseinanderzusetzen.

Wir stehen in der Wissensvermittlung über den Holocaust an einem entscheidenden Moment, da nur noch wenige Zeitzeugen dieses furchtbaren Genozids unter uns sind. Aus diesem Grund hat die Gamaraal Foundation die Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors» entwickelt, in der Porträts und Erzählungen von Holocaustüberlebenden im Vordergrund stehen, die die Geschichte des Holocaust individualisieren und für künftige Generationen konservieren.

Die in dieser Ausstellung porträtierten Menschen leben heute in der Schweiz, stammten aber aus dem Deutschen Reich oder anderen europäischen Staaten und waren als Juden ebenso wie als Roma und Sinti, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, Behinderte oder aus politischen Gründen unmittelbar von der nationalsozialistischen Verfolgung betroffen. Manche überlebten Konzentrations- und Vernichtungslager, andere konnten sich durch Flucht oder Verstecken retten. Die meisten kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz. Wie die Holocaustüberlebenden in die Schweiz gelangten und wie die Schweizer Behörden sowie private Hilfswerke auf ihre Flucht reagierten, führen Gregor Spuhler und Sabina Bossert vom Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich in ihrem Beitrag «Die Schweiz und die Überlebenden des Holocaust» auf der Ausstellungs-Website weiter aus. Dass es auch in der Schweiz Holocaustüberlebende gibt, trat erst im Zuge der Debatte über die nachrichtenlosen Vermögen und der historischen Untersuchungen durch die «Bergier-Kommission» Ende der 1990er Jahre ins öffentliche Bewusstsein.

Zahlreiche Portraits von Holocaustüberlebenden wurden realisiert, etwa 40 davon sind derzeit ausgestellt. Hier abgebildet ist Nina Weil. Foto: Manalma, © Gamaraal Foundation

Im Zentrum der Ausstellung stehen grossformatige Porträtaufnahmen von Holocaustüberlebenden. Die ergreifenden Fotografien zeigen die Gesichter von Menschen, deren Menschenwürde einst verneint wurde. Texttafeln mit Zitaten aus Interviews und weiteren historischen Angaben verdeutlichen das Schicksal der Porträtierten und kontextualisieren die Ausstellung zusätzlich. Eine weitere Vertiefungsebene bieten die zu den Fotografien gehörenden Filme: In eindrücklichen Videointerviews erzählen die Portraitierten von einzelnen Lebensabschnitten, von der Zeit vor dem Holocaust, während des Holocaust, ihrer Befreiung, den Jahren nach dem Holocaust und ihrem Leben in der Schweiz. Diese aufgezeichneten Zeitzeugengespräche sollen die Erinnerungen der letzten Holocaustüberlebenden in der Schweiz bewahren. Die Ausstellung will für Toleranz sensibilisieren und richtet sich insbesondere auch an junge Menschen. Für Schulklassen verfügbar ist denn auch ein Leitfaden für den Besuch der Ausstellung.

Gezeigt wurde die Ausstellung, die unter anderem vom Schweizer Aussendepartement EDA unterstützt wird, erstmals 2017 in der Schweizer Botschaft in Berlin. Seither wurde sie in insgesamt 26 Sprachen in zahlreichen Städten im In- und Ausland präsentiert, unter anderem auch im Hauptgebäude der UNO in New York. Zurzeit ist die Ausstellung an mehreren Orten zu sehen, darunter auch an der Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge in Basel-Riehen. Ein Teil der Ausstellung wurde zudem zum festen Bestandteil der Dauerausstellung zur Schweizer Geschichte des Landesmuseums in Zürich.

Einblick in die Wanderausstellung bei ihrer Eröffnung in der Schweizer Botschaft in Berlin im März 2017 (Bild oben) und vor dem UNO-Gebäude in Genf anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktag vom 27. Januar 2024 (Bild unten).

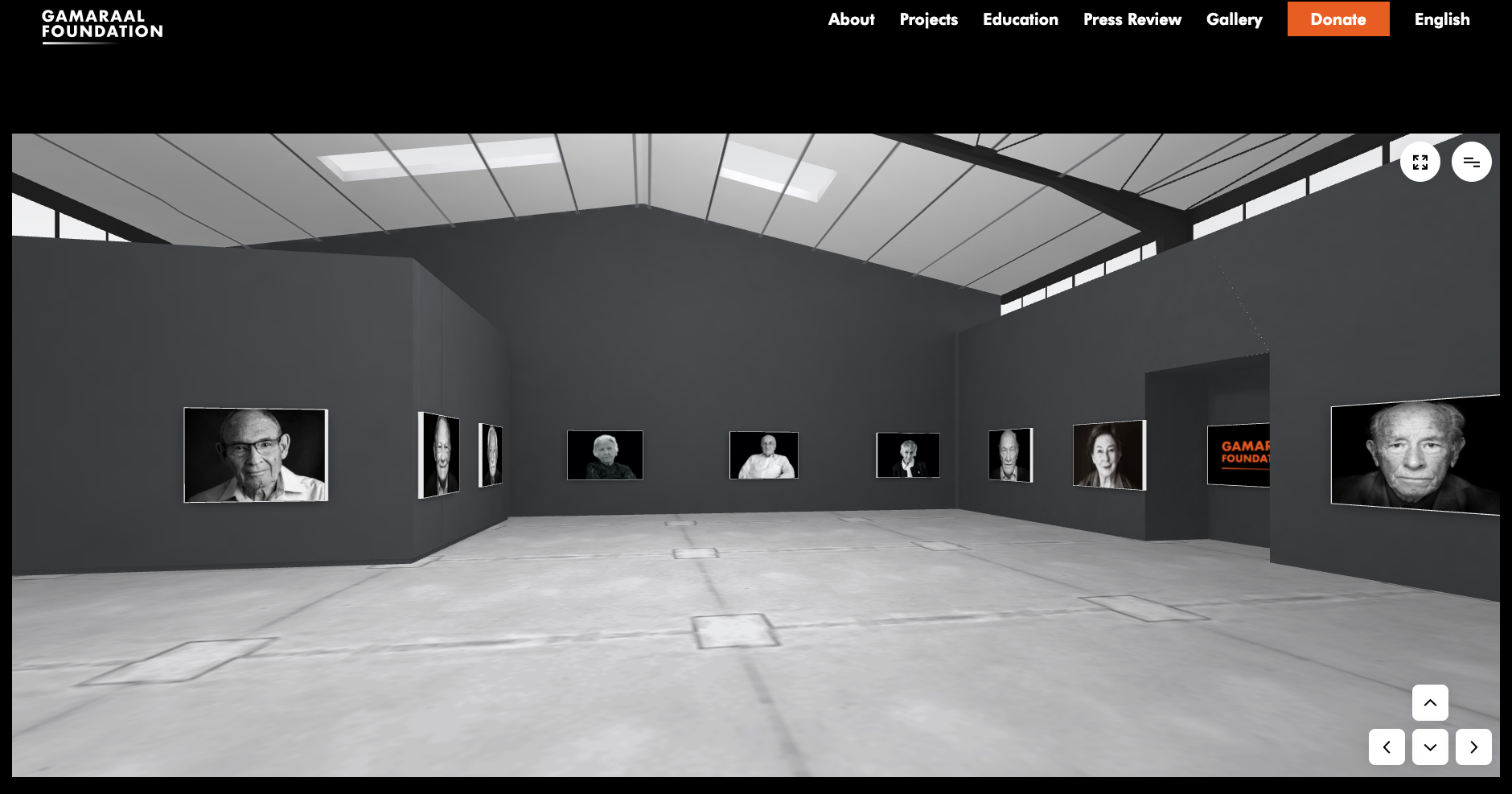

Die Ausstellung ist zudem auch digital verfügbar. In sieben Sprachen können sich die Besucherinnen und Besucher durch den virtuellen Ausstellungssaal führen lassen oder selber zwischen den Porträts navigieren. Diese Porträts lassen sich heranzoomen, um die Bildtafeln zu lesen und die Videointerviews anzuschauen.

Screenshot der Online-Ausstellung. Texttafeln und Videointerviews begleiten auch hier die Schwarz-Weiss-Porträts.

Die Gamaraal Foundation mit Sitz in Zürich unterstützt seit 2014 Überlebende des Holocaust. Die Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors» ist eines ihrer wichtigsten Projekte, um gegen das Vergessen des Holocaust anzugehen und den Ruf des «Nie wieder» weiterzutragen. 2018 hat sie zusammen mit dem Archiv für Zeigeschichte der ETH Zürich den renommierten Dr. Kurt Bigler-Preis für hervorragende Projekte in der Holocaust Education erhalten.